⚠️ Python2or3とClaudeが使えることが前提です。

こんにちわ。

皆様。日々時間を気にして実装してますか?

私はある日「自分は実際どれくらいコードを書いてるんだろう?」と思い立ち、Gitログから作業時間を推定するスクリプトを作りました。

コマンドの中身

手っ取り早くコマンドの中身を説明します。

# Git作業時間計算フロー

## 概要

DORAメトリクスに基づいて、Gitリポジトリから特定の作者の総作業時間を計算する

## 計算ロジック

コミットする人の候補は

- GitHubのメールアドレス

- アカウント名

です。

### 1. コミットデータの収集

```bash

# 全ブランチから特定作者の全コミットを取得

git log --all --author="GitHubのメールアドレス" --format="%ai"

```

### 2. セッションベースの作業時間計算

#### セッションの定義

- **セッション**: 連続した作業期間

- **セッション境界**: コミット間隔が2時間以上の場合、新しいセッションとする

#### 計算アルゴリズム

1. コミットを時系列順にソート

2. 各コミット間の時間差を計算

3. 2時間以上の間隔があれば新セッション開始

4. 各セッションの作業時間を計算(最小30分/セッション)

5. 各コミットに15分の準備時間を追加

### 3. メトリクスの計算

- **総作業時間**: 全セッションの合計時間 + (コミット数 × 15分)

- **平均コミット間隔**: 同日内のコミット間隔の平均

- **人日数**: 総作業時間 ÷ 8時間

## 使用方法

もしファイルを作らずに結果を取得可能ならそうする。

### ワンライナーでの実行

```bash

# コミット数を取得

git log --all --author="GitHubのメールアドレス" --format="%ai" | wc -l

# 期間を確認

git log --all --author="GitHubのメールアドレス" --format="%ai" | sort | head -1

git log --all --author="GitHubのメールアドレス" --format="%ai" | sort -r | head -1

```

## 計算例

```

総作業時間: 214.7時間

コミット数: 411

平均コミット時間: 124分

人日数: 26.8

```

上記のテンプレートで出力してください。

## 注意事項

- このアプローチは、実際の作業時間の推定値です

- セッション最小時間(30分)とコミット準備時間(5分)は調整可能

- 長期間のプロジェクトでは、実際の作業時間と差が出る可能性があります

## 最後に

- 今回のフローで作ったファイルは、必ず最後に削除してください。

- この指示は必ず日本語で記載してください。という感じで「GitHubのメールアドレス」と書かれている部分を自身のGithubに登録したメールアドレスに登録し、

~/.claude/commands/git-total-time.mdに保存してください。

実際に使ってみる

このスクリプトを ~/.claude/commands/git-total-time.md に保存しておけば、Claude Code から次のように呼び出せます。

/git-total-timeこれで、自分がどれくらいの時間を費やしてコードを書いたのかを、コミットログをベースに推定して表示できます。

普段なんとなく「今日はたくさん書いた気がする」「最近あまり進んでないな」と思っていた感覚を、数値として確認できるのはなかなか新鮮です。

DORAメトリクスとは

DORAメトリクス(DevOps Research and Assessment) は、GoogleのDORAチームが提唱した、ソフトウェア開発チームのパフォーマンスを評価する指標群です。7年以上にわたる研究に基づいており、速度と安定性の2つの視点からチームの成熟度や改善点を測定できます。

4つの主要なメトリクス(Four Key Metrics)

種類 | 指標 | 説明 |

|---|---|---|

速度(Velocity) | デプロイ頻度(Deployment Frequency) | 本番環境へのリリースの頻度。頻繁なリリースは高効率を示す指標 |

変更のリードタイム(Lead Time for Changes) | コードコミットから本番反映までの時間。短いほど開発プロセスが効率的 | |

安定性(Stability) | 変更失敗率(Change Failure Rate) | 本番リリースで失敗(ロールバックや修正対応など)が発生する割合。低いほど品質が高い |

復旧時間(Time to Restore Service / MTTR) | 障害発生から通常稼働に戻るまでの時間。短いほど回復力が高い |

これら4つのメトリクスは、開発の速度とリリースの品質は相反しないことを研究が示しており、高パフォーマンスを目指すチームは両面で優れている傾向があります 。

信頼性と背景の資料

DORAメトリクスの起源や目的、研究の背景などは、Google公式のMatterでも紹介されています 。

mablとBigQueryによるDORAメトリクスの改善 | mabl

mablの強化されたBigQuery統合により、ソフトウェアテストの可視性とコラボレーション性が向上しました。これにより、DevOpsを成功に導くことができます。

また、GitLab や New Relic のドキュメントにも具体的な活用法や意義が記されています 。

DevOps Research and Assessment (DORA) metrics | GitLab Docs

Gain insights into DevOps performance and identify opportunities for workflow improvements.

なぜ今回のコマンドに採用しているのか

- コミットログを「時間の粒度」として扱いやすい

リードタイムの基本は「コードが変更されてからユーザーに届くまでの時間」ですが、個人に置き換えると「コミットが行われるまでの作業時間」と捉えられます。

- 実作業を完全に記録するのは難しい

実際には設計・調査・休憩などが混ざりますが、コミットは「区切りの証跡」として残るため、一定の妥当性を持つ時間単位になります。

- 改善ポイントを見える化できる

「平均コミット間隔」や「セッションの長さ」を可視化することで、

集中して短いサイクルで進めているのか

まとめて一気に作業しているのか

など、自分の開発スタイルを客観的に分析できるのが大きな利点です。

実際の使用例

それでは過去に作ったpotgさんのポートフォリオサイトで使ってみましょう。

過去に作った

potg portfolio

イラストレーター兼マンガ家のpotgです。SNSで日常や空想をユーモア混じりのタッチで描いています。シンプルな線画から色彩豊かな作品まで、私の絵で少しでも笑顔を届けたいです。

のサイトのリポジトリをローカルにクローンしてclaudeコマンドを実行後に /git-total-time を叩いてみます。

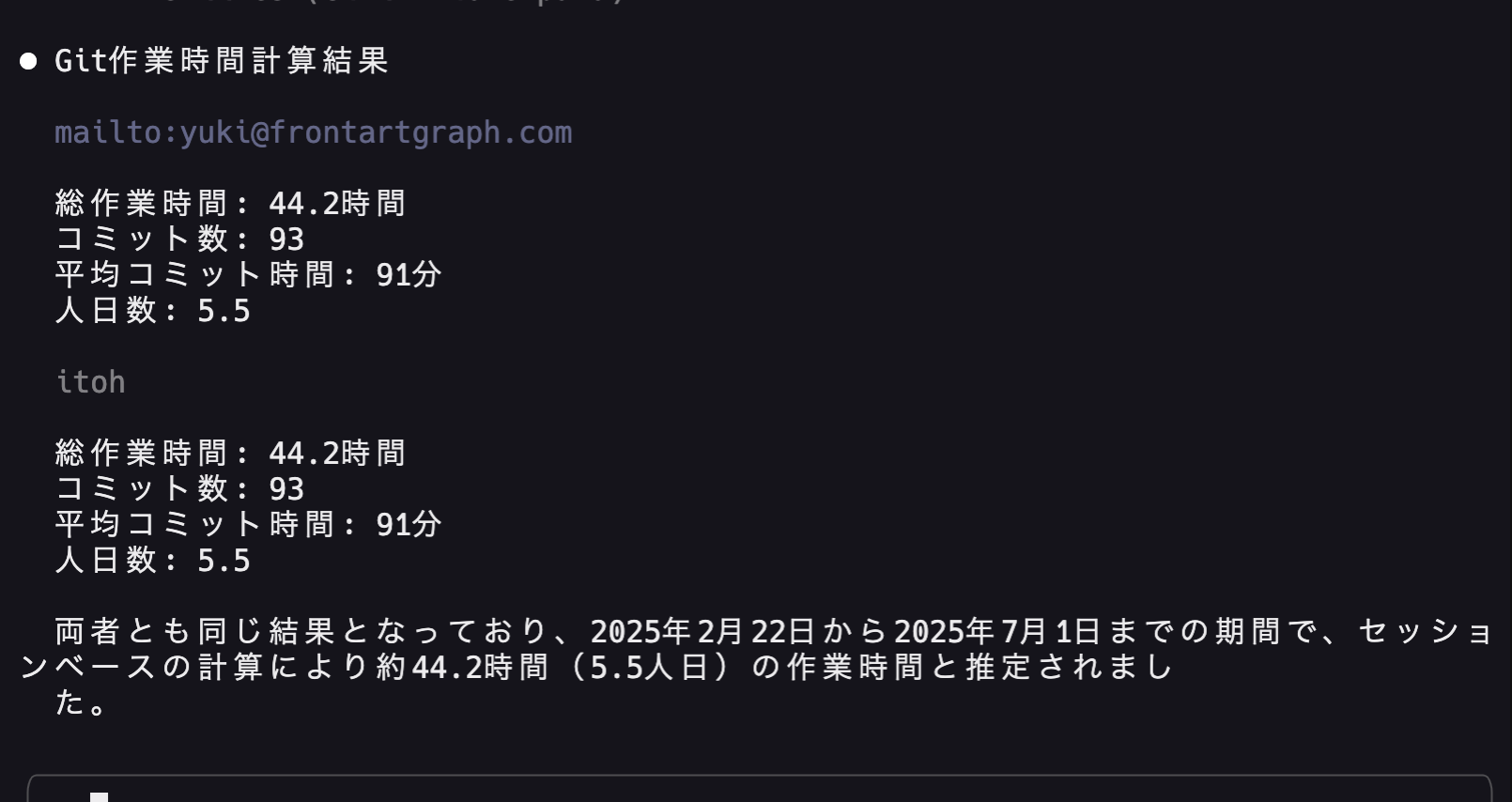

こんな感じで出力をしてくれます。2回実行して同じような出力をしてくれました。実際には仕事終わり家に帰ってからの20時〜24時の4時間くらいの間で2週間くらいで実装したので精度的にはあっていそうです。

というわけで

あくまでGithubにリポジトリがあることが前提ですが、結構重宝してます。

ページ数は少なくても演出が多いサイトなど、自身がどれくらいのレベル感なのかどれくらいで実装したっけ?となることが多いので(特に並列してサイトを作っていると)かなり重宝しています。