先日、ナムコから発売されたSILENT HILL fの全てのエンディングを完走しました。RTAではないのに完走した感想はというのもおかしな話ですが「美しいがゆえに、おぞましい。」のコピーに違わぬいいゲームでした。

ちなみにこの感想ログにはネタバレを含みます。ご留意ください。

SILENT HILL f Official Website

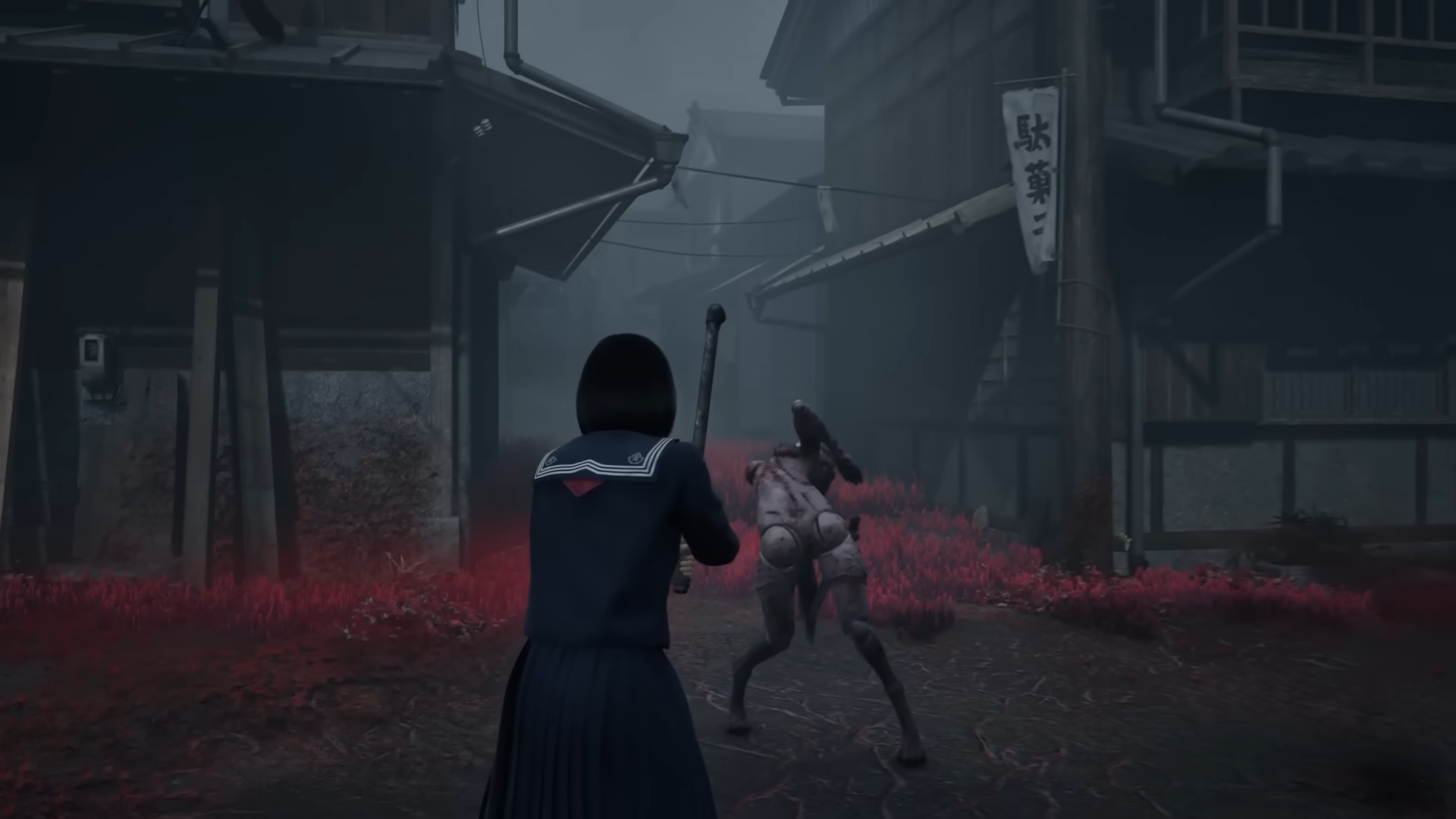

まずグラフィックがすごい。

事前にモンハンワイルズをプレイしていたのですが、それとは別軸でグラフィックが良かったです。いやーほんと、RTX4080買っといて良かった。。ただ、それでも新しい3Dエンジンを使っているからか海外の掲示板 Redditではゲームが重いといった声がちらほらあったようです。

あらすじ

簡単なあらすじです。1960年の日本、山奥にある戎町(えびすまち)、平凡に暮らす深水雛子は親と喧嘩し、家を飛び出ると街は霧に覆われ奇怪な化け物にと濃い霧に襲われ友達の五十嵐咲子が襲われます。幼馴染の岩井修と西田凜子とともに、化け物から逃げるため町から脱出を試みますが、、、というストーリーです。

所々にドキュメントが散りばめられ、裏のストーリーや主人公(雛子)の心情を解き明かしていきます。

雛子を取り巻く環境

主人公、深水雛子は自分自身を一般的な「女子高生」と評価しながらも、その実かなりアクションできるなという感想でした。というかこれもはやモンハンじゃん。。というのが正直な感想です。

そうとはいえゲーム上のアクションはそういうもんだろうと、、

現に「敵に追われてる時の扉の開け方」と「追われていない時の扉の開け方」の比較がすごいわかりやすく「非力な人間の動き」だなと思いました。

1週目は、自分の芯がある女の子、いわゆる1960年にできた第二派フェミニズムにおける「新しい女性の創造」を体現したような人物でしたが、

2週目になり雛子を取り巻く環境の複雑さや、本人の心情を知った時に「周りに流される普通の女の子」という印象になりました。幼馴染の修から、本当に結婚したいのか問われた際も「わからない」と答え、輪郭のない受け答えが多かったです。

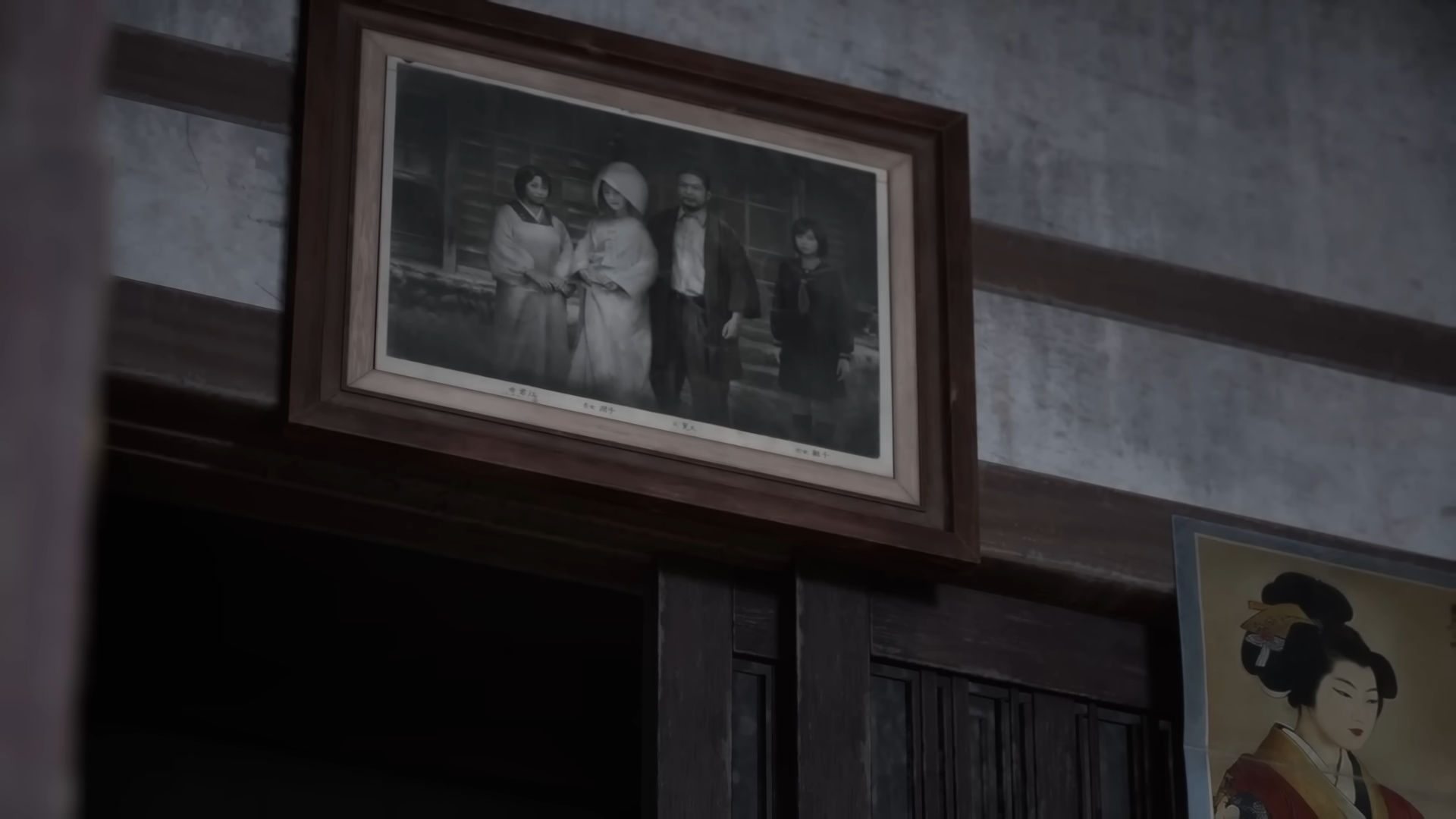

雛子の家族はDVをする父親、それに従順な母、そしていつでも味方をしてくれる姉の4人家族です。

雛子の姉が物語冒頭に結婚のため町の外に出て、生き別れとなるのですが再開したのが病院、子供を妊娠した姿でした。

その姿を見て雛子ははっきりと「衰え嫌な母親のようになっていく憧れの姉」に嫌悪を抱きます。そこから彼女の心には「妊娠する」「母親になる」が悪としての認識が生まれたのだと思います。

ここでいう「フェミニズム」は、単に“女性の権利を主張する運動”というよりも、社会の中で性や役割がどのように作られているかを問い直す視点としてのものです。

ゲームにおける役割の描き方

ゲームの脚本はかの有名な「竜騎士07」氏が書いています。名前を聞いただけでピンと来た方もいるかと思いますが、彼はあの田舎の因習系ホラーゲーム「ひぐらしのなく頃に」を作られた方です。私もこの作品はアニメで履修していますがとても面白いのでおすすめです。

それだけでも田舎のダークサイドを描くのにあそこまでの人物はいないな、と思わせがちですが実際の闇は「田舎における閉鎖空間やその風習」ではなく「時代と環境が生んだ人の役割」でした。

父親の境遇と母親の本心

雛子の父親は、暴力やハラスメントなどいわゆるDVをする人として描かれていて、僕はこの人物の演技を見た時に「あれ?なんかこの声優の演技、少し演技くさいな」や「わざとらしい」という印象を受けました。

実は雛子の父親は、昔友達に騙されてお金を持ち逃げされており、家族もそのことを知っています。そのせいで事業は失敗し料理人を目指していたのに、今や自分の妻の料理を食べて文句を言う時だけはいっぱしの料理人気取りです。

おそらく彼自信、それに対する罪悪感や、周りの「威厳ある父親像」を演じていたのだと思います。それに拍車をかけたのは雛子の姉が嫁に出たことです。美人な自信の娘が嫁に出たことで、それを育てた父親としての役割や、反抗してくる雛子にどう接していいのかわからず結果としてそういう対応をせざる終えなかったのだと思いました。彼もまたその環境や時代が求める役割を演じていただけにすぎません。

このログを書いている筆者である私も、いざ自信が父親になった時にその実感は湧かないと思います。おそらく愛した人が生んだ子供の体重の重さに命を感じるのと同時に、その責任を負わなければいけないなと「父親の役割」を自らに担わせるんだろうなと思い、主人公よりも父親の境遇に共感しました。

雛子の母親もまた、そんな父親の境遇を知っているからか雛子が反抗した時も「お父さんの言ってることもわかってあげて」と仲を取り持つことが多いです。旦那が文句を言っても笑顔で受け、暴力を振るわれても反抗しない従順な母親を雛子をみて何を思ったのでしょうか?

雛子は母親のことを「父親の奴隷」のように表現することがしばしばありますが、実態はそうではありません。夫婦喧嘩をした際は旦那が謝るまで一切を無視したり、料理に雑巾のしぼり汁を入れるなど陰湿なことをしているのが作中の資料でわかります。家のパワーバランスは父親が上かと思いきや、母親の方が上なんですね。

また作中、雛子が結婚について悩んでいるときに「大丈夫だよ、男の三歩後ろを歩けばいいんだから」と言うシーンがあります。母親もまたかつては雛子と同じで野心を持った女性であったのに結婚を機に考えを改め「伝統的な母親」を演じることに決めたのかもしれませんね。そして旦那に対する反抗も、子供を守るためと言うより、自身では手を振るわず「自分がいないと何もできない」と旦那に知らしめるためにやっていた説があります。

以前映画の「ヘルプ 〜心がつなぐストーリー〜(2011年)」を見た際に黒人のメイドが自分をクビにした女主人に自分のう⚪︎ち入りのパイを食わせるシーンがあり痛快でしたが、それに似た何かをこの母親から感じとりました。

当時を私は知りません。私の身近な当時を生きた女性として私の祖母がいます。私の祖母は当時結婚していましたがのちに旦那からの暴力で離婚をしました。離婚した後も保険の営業として母親と叔母を女手一つで育てています(ちなみに齢70ですがいまだに保険の営業として働いていて尊敬します)。

血縁上の私の母方の祖父が亡くなったとき、祖父の遺産で祖母,叔母,母の3人で星野リゾートに旅行してきたらしいです。当時離婚した女性は実家の敷居を跨ぐことは許されず、許されるのに何年もかかるみたいな話を聞いたとき、その蟠りも慰安旅行で取れたのだと思いました。

話を戻して、当時は今よりも父親におけるパターナリズムが横行してる時代でした。「お前にこれ以上の幸せはあるものか」といった言葉で権力者がその人の未来を決めるのです。そんな時代で結婚に対し気持ちが「わからない」と答える彼女の曖昧さは、優柔不断ではなく、むしろ“女性に許された唯一の抵抗”のように見えました。

この「わからない」という姿勢そのものが、社会的に規定された「わかっている女」「従う女」「反抗する女」のいずれにも属さない、境界的な存在として描かれている。いわば雛子は、「父長制中心社会の物語構造の中に生きるプレイヤーキャラクター」でありながら、その物語構造自体を撹乱していく存在だと思いました。

咲子と凛子、社会が課した“役割の呪い”

作中における雛子の友人として、修、咲子、凛子そして婚約者の寿幸がいます。咲子に関しては物語序盤でリタイアしますが、その中身を作中の資料で見ることができます。

五十嵐 咲子は作中では雛子と仲のいい友人と描かれながらも、その実いわゆる電波系や霊感少女のように描かれています。今風に言う「イタイ子」です。神社の跡取りとして生まれながら、近代化に伴って衰退してく実家の神社に呼応するように「求められたい少女」として描写されます。実家が神社なので「巫女」ではあるのですが、その実「神に祈る・伝統を守る・伝統や神に仕える」といったロールを忠実に再現する存在でした。

実は2周目で神社に行くと、舞を踊っている咲子の影を見ることができます。

私は「SILENT HILL f」の舞台を当時を振り返った現在(結婚後)の雛子の追体験だと思っています。作中でわざとらしく「昭和は」や辺に俯瞰して書かれている手記を鑑みてそう思いました。そう考えていると神社で映る咲子の影は「生きている咲子」ということになります。

アメリカの哲学者ジュディス・バトラーの言う「ジェンダーは演じられる(performed)」という理論そのものな気がしますね。しかしその演技は、信仰という形で自己の消滅を正当化する行為でもあります。

つまり彼女の信仰は宗教的行為であると同時に、「女性は守り支える存在である」という社会的規範の延長線上にあります。

雛子に対して咲子が抱く嫉妬や敵意は、「自分が従ってきた規範を破る女性」への恐れの表れです。彼女は、信仰によって自己を保ちながらも、その信仰ゆえに自由な女性を許せない。咲子は少し乱暴な言葉を使うと「女性はかくあるべし」という言葉に縛られた自己抹消型の信仰者なのです。

一方の凛子は、誰にでも優しく、面倒見が良い女の子です。

けれどその“優しさ”は、どこか義務のようにも感じられます。周りを支え、空気を読むことでしか自分の存在を確かめられない。そんなふうに「人のために生きる」ことが、彼女の中では“正しい女性”のあり方だったのかもしれません。

だからこそ、雛子が自分の意思で動こうとしたとき、凛子にはそれがわがままに見えた。彼女にとっての優しさは、支配の裏返しでもあるんです。人を助けることで、自分が崩れないようにしている。雛子の自由は、そんな彼女の秩序を壊してしまう“暴力”のように映ったのかもしれません。

修と寿幸、社会が求めた“優しさの庇護”

雛子の周囲にいる男性――修と寿幸。彼らはどちらも雛子にとって“優しい”存在として描かれています。しかしその優しさの奥には、社会が男性に期待してきた「守る者」「導く者」としての役割が潜んでいるように思いました。

雛子が迷えば修は寄り添い、寿幸は静かに手を取って導く。その姿は一見対照的ですが、どちらも“彼女を守ること”によって自分の存在を確かめているように見えるのです。

修の優しさは偽りではなく、本心からのものであったと思います。

彼は雛子を特別視していたわけではなく、誰に対しても同じように気を配り、困っている人を放っておけない性格でした。実際に、作中では雛子以外の人物にも薬の処方や生活の相談に乗っている描写が見られます。その行動の根には、“守る男”ではなく“寄り添う男”としての在り方がありました。

当時の社会において、男性は「家を支える」「女性を守る」といった明確なロールを課せられていました。そんな中で、修のように「人の痛みに共感し、寄り添う男性」は少数派だったはずです。彼はその優しさによって、時代の期待から少しだけ外れた存在でもありました。

その背景には、彼が「おばあちゃんっ子」であることが深く関係しているように思います。祖母から受け継いだ“癒やし”や“聞く力”が、修の優しさの源泉となっているのです。それは男性性に基づく“庇護の優しさ”ではなく、女性的な“受容の優しさ”でした。

彼の優しさは、時代が求めた「強さ」よりも、「共感」によって他者を支えるという新しい形の強さだったのだと思います。

一方の寿幸は、雛子にとって未来を約束された婚約者であり、彼女を“導く”存在として現れます。狐面の奥から伸ばされる手は優しく、安心を与えるようでいて、どこか命令にも似た静けさを帯びています。「あなたは従えば幸せになれる」――その言葉の裏には、家父長制が描いてきた幸福の形が隠れています。考えることを放棄し、導かれるままに生きる。それが“良き妻”であり、“幸せな女”の条件とされてきたのです。寿幸の愛は本物であるかもしれません。しかしその愛は、雛子を一人の人間ではなく「守る価値のある存在」として定義してしまう。その意味で、彼の優しさは無意識のうちに“静かな暴力”となって雛子を包み込んでいるように感じます。

修と寿幸――二人はどちらも雛子を愛しながら、彼女の自由を削っていきます。誰も悪意を持っているわけではありません。ただ、社会が“男は守るもの”“女は守られるもの”と定めた線の上で、彼らもまた必死に役割を演じているのです。その優しさは、愛と支配のあいだに揺れる、あまりにも人間的な行為です。雛子が感じた息苦しさの一端は、まさにこの“優しさの庇護”にあったのではないでしょうか。

コンテンツを消費する私たち

ホラーゲームとして完成度も高く物語も(メンタル的に)怖い仕上がりで、私的には大満足です。ステータスを上下お守り装備で左右させるのは上手いなと思いました。

エンディングを周回させるシステムもお守りやそれを増やすポイントが引き継げて、かつ謎解きも簡単に設定してあればそこまで苦じゃないなと。

最近は無料のコンテンツも増えて、消費者の時間を無料コンテンツが奪い合ってると言った声も聞こえてきます。その実私もここまでゲームに熱中したのは「都市伝説解体センター」以来でした。

短い時間でコンテンツを大量に消費する世の中でこのゲームは考えることや話したいことが多いと思いましたが、このゲームのいわゆる「フェミニズム」な部分を嬉々として語るのもまた「フェミニズムを消費する」という行いです。

じゃあそんな記事書くなよと、声が聞こえてきますが、Twitterを見てみると「メロい狐面の男」や「ムキムキになった雛子」のファンアートがたくさんあります。全員が全員そうではないと思いますが、フェミニズムや性的搾取を嘆く一方で、お前たちもこう言うのが好きなんだろ、そう誰かに言われている気がします。もしかしたらこのゲームを作った人からかもしれません。

ルックスやキャラクター(役割)に魅力を感じてしまうんだろ。と言われているような気がしました。

でも同時に、考えること・語ることをやめた瞬間に、作品はただの“通過物”になってしまう。 だから私は、このゲームを“消費”しながらも、“共感”していたいのかもしれません。フェミニズムやジェンダーを“語る”という行為には、常に“語られる側”を固定してしまう危うさがあります。 雛子のような存在を“象徴”として語った瞬間に、彼女をまた一つの記号にしてしまうなと考えています。

終わりに

雛子や父親が感じた生きづらさは、性別に限られたものではないと思います。家族、時代、地域――そうした環境が個人に「こうあるべき」と押し付けた役割の中で、誰もが自分の居場所を模索していたのではないでしょうか。

語ることは、いつだって誰かを傷つける危うさを孕んでいます。 きっとこんな記事を読んで傷つく人だっています。

それでも私たちは、物語やそれに準ずる社会を語らずにはいられない。 それが、どれほど矛盾した営みであってもです。

『SILENT HILL f』は、私にその矛盾を突きつけました。 フェミニズムやジェンダーロールと言ったセンシティブな内容を語ることも、キャラクターに共感することも、結局は「消費」の一部かもしれません。

でもその自覚を持ちながら語ることこそが、沈黙よりも誠実な対話なのだと思います。『SILENT HILL f』はとても誠実にその問題を描いてくれました。

ぜひ興味を持った方、未プレイな方はプレイや実況動画を見てみてください。